EU ← ↑ → M-EU ← ↑ →

02833 Coleophora nubivagella ZELLER, 1849

02833 Coleophora nubivagella ZELLER, 1849

1: Schweiz, Tessin, Meride, Hopfenbuchenwald, 640 m, Sackfund am 4. April 2006, e.p. 9. April 2006 (leg., cult., det. und Foto: Rudolf Bryner) [Forum]

2: Österreich, Niederösterreich, Rax, subalpine Rasen, Hochstauden, Kalkfelsfluren, Tagfund am 24. Juni 2006 (Foto: Peter Buchner), GU Peter Buchner, det. Andreas Stübner

3 und 4, zwei Individuen: Österreich, Niederösterreich, Rax, subalpine Rasen, Hochstauden, Kalkfelsfluren, Tagfund am 6. Juli 2006 (Fotos: Peter Buchner), det. Peter Buchner

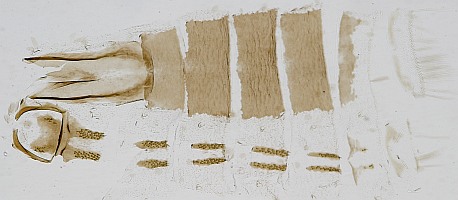

Raupe, Raupensack

1, Sack der erwachsenen Raupe (Länge knapp 10 mm): Schweiz, Tessin, Meride, Hopfenbuchenwald, 640 m, 4. April 2006 (leg., cult., det. und Foto: Rudolf Bryner) [Forum]

2-4: Schweiz, Neuchâtel, Cressier, 730 m, Eichenwald, Raupen an Saponaria ocymoides, leg. Markus Fluri & Rudolf Bryner, Ende Dezember 2012 (Fotos: Rudolf Bryner) [Forum]

Diagnose

Männchen

1, ♂: Österreich, Osttirol, Lienzer Dolomiten, Golzentipp, 2100 m, 31. Juli 2018 (leg., gen.det. & fot.: Helmut Deutsch) [Forum]

Weibchen

1, ♀: Österreich, Osttirol, Dölsach, 1. Mai 2010 (leg. Helmut Deutsch, det. durch GU Peter Buchner)

Genitalien

Männchen

1-2: Präparat eines nicht abgebildeten ♂, Österreich, Kärnten, Nationalpark Hohe Tauern, felsdurchsetzte alpine Rasen, 2300 m, Tagfund am 28. Juli 2006 (Präparation, Mikro-Foto & det. Peter Buchner)

Weibchen

1-2: Präparat des unter Diagnosefoto 1 abgebildeten ♀, [1] herkömmliche Einbettung, [2] nicht eingebettet (Präparation, Mikrofoto & det. Peter Buchner)

Erstbeschreibung

ZELLER (1849: 309) [nach Copyright-freiem Scan auf www.biodiversitylibrary.org]

Biologie

Nahrung der Raupe

- [Caryophyllaceae:] Silene nutans (Nickendes Leimkraut)

- [Caryophyllaceae:] Saponaria ocymoides (Kleines Seifenkraut)

- [Caryophyllaceae:] Cerastium arvense (Acker-Hornkraut)

Nach [Forumsbeitrag R. Bryner] fressen die Raupen an Nickendem Leimkraut (Silene nutans) und am Kleinen Seifenkraut (Saponaria ocymoides). Die Angaben von SCHÜTZE (1931) zum Synonym C. linariella sind demnach falsch: "An den Wurzelblättern von Solidago, Aster amellus und Aster linosyris. Mine lang, geschlängelt, oft weit vom Sacke entfernt, der in der Nähe des Blattstiels angesponnen ist. Röhrensack zylindrisch, braungrau. Raupe überwintert erwachsen (Sorhagen)."

KRONE (1913: 207) schreibt zu seiner später synonymisierten Coleophora prinziella: „Die Raupe fand ich im Juni bei Stein an der Donau an Arthemisia campestris, zugleich mit jener von Coleoph. odorariella“. Das blieb jahrzehntelang unwiddersprochen. Erst KLIMESCH (1940: 132) berichtet über seine eigenen Erfahrungen mit "Coleophora prinziella" und kann korrigieren: "Krone gibt in seiner Beschreibung Artemisia campestris als Futterpflanze der C. prinziella an. Dies ist nicht richtig, denn durch wiederholte Zuchten gelang es mir unzweifelhaft nachzuweisen, daß die Art ausschließlich an Cerastium arvense lebt. Wie kam es nun zu der irrigen Angabe von Artemisia campestris als Futterpflanze? An den Fundorten der prinziella (Mauern von Weingärten) wächst üppig Artemisia campestris neben der rasenbildenden Cerastium arvense. Beide Pflanzen beherbergen je eine Coleophora-Art, deren Säcke praktisch kaum auseinander zu halten sind: Col. granulatella Z. (nach Spuler - nicht aber odorariella Mühlig & Frey, wie Krone und nach ihm auch Preißecker annahmen) auf Artemisia campestris und Col. prinziella auf Cerastium. Gewöhnlich sind Ende April und Anfang Mai die Raupen der letzteren schon erwachsen, wenn die der granulatella noch in voller Entwicklung sind. Prof. Krone wird nun an Artemisia campestris Säcke beobachtet, diese aber wegen der schwierigen Frischhaltung der Pflanze nicht eingesammelt haben. Dagegen nahm er später die mit Vorliebe an den Steinen zur Verpuppung angesponnenen Säcke der prinziella, in der Meinung, es handle sich um dieselben wie an Artemisia, mit. Ich selbst erhielt seinerzeit auf die gleiche Art meine ersten C. prinziella-Falter."

Weitere Informationen

Etymologie (Namenserklärung)

ZELLER (1849) kann in seiner Erstbeschreibung nur mitteilen, dass von Heyden ihm diesen Falter vom Col de Balme im Wallis mit Vermerk "Nubivagella n. sp." schickte - ohne Erläuterung zur Namensherkunft. Dem Falter sehe ich keine "Wolkendrift" - so die Übersetzung - an, vielleicht gab es diese an jenem Augusttag am Col de Balme im Wallis.

KRONE (1913: 207) schreibt zu seiner "Coleophora prinziella": „Ich benenne diese neue Art nach dem um den Wiener entomologischen Verein so verdienstvollen Vorstand, Herrn Zentralinspektor der k. k. Nordbahn Johann Prinz.“

Synonyme

- Ornix longestriatella DUPONCHEL, [1843]

- Coleophora lineariella ZELLER, 1849

- Coleophora fulvosquamella HERRICH-SCHÄFFER, 1855

- Coleophora prinziella KRONE, 1913

- Coleophora sociella MÜLLER-RUTZ, 1920

Faunistik

Nach GAEDIKE & HEINICKE (1999) in Deutschland nur mit Angaben von vor 1980 aus Bayern bekannt. Dort wurde die Art von PRÖSE et al. (2003) mit "R - extrem seltene Art oder Art mit geographischer Restriktion" für die Region "Alpenvorland und Alpen" in die Rote Liste aufgenommen.

(Autor: Erwin Rennwald)

Literatur

- GAEDIKE, R. & W. HEINICKE (1999): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). — Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 5: 1-216.

- KLIMESCH (1940): Zur Artberechtigung und Lebensweise der Coleophora prinziella Krone (Lep. Coleophoridae). — Zeitschrift des Wiener Entomologischen Vereins, 25 (7): 129-134. [PDF auf zobodat.at]

- Beschreibung als Coleophora prinziella: KRONE, W. (1913): Neues über Microlepidopteren. — Jahresberichte des Wiener entomologischen Vereins, 23: 207-209. [PDF auf zobodat.at]

- PRÖSE, H., SEGERER, S. & H. KOLBECK (2003)[2004]: Rote Liste gefährdeter Kleinschmetterlinge (Lepidoptera: Microlepidoptera) Bayerns. — S. 234-268. In: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2003)[2004]: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns. — Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Heft 166. 384 S., Augsburg. [Hinweis: Im Heft steht als Erscheinungsjahr "2003" - tatsächlich wurde es aber erst am 2. April 2004 der Öffentlichkeit vorgestellt]

- [SCHÜTZE (1931): 180]

- Erstbeschreibung: ZELLER, P. C. (1849): Beitrag zur Kenntniss der Coleophoren. — Linnaea Entomologica. Zeitschrift herausgegeben von dem entomologischen Vereine in Stettin 4: 191-416. Berlin (E. S. Mittler und Sohn).

Bestimmungshilfe / Schmetterlingsfamilien / Coleophoridae (Miniersackträger, Sackträgermotten)

EU ← ↑ → M-EU ← ↑ →

02833 Coleophora nubivagella ZELLER, 1849 art-mitteleuropa

02833 Coleophora nubivagella ZELLER, 1849 art-mitteleuropa